-

徐冲:“汉魏革命”视野下的汉献帝:一个迟到的“复仇”

这当然是事先安排好的“仪式”,是禅让大典的有机构成。整个过程环环相扣,步步深入;参与各方以言辞和行动紧密配合,共同完成了对汉魏交替正当性的论证。禅代过程中使用过的这些文书,在曹魏王朝应是作为官方档案保存。而《献帝传》以如此方式来书写这一过程,既说明撰者有条件接触到这些材料,也说明撰者是以内在于曹魏王朝的政治立场在《献帝传》中展示这些材料的。换言之,曹魏王朝本身很可能就是《献帝传》的撰写主体。只有这一主体才既有动机、又有能力以如此方式来书写汉魏禅代。

曹魏似乎未有为东汉修撰前朝史的计划,但“献帝时代”对于曹魏皇帝权力起源的正当性而言至为关键。包括这一时代在内的“国史”修撰工作在文帝、明帝两代已有相当程度的积累,最终在魏末司马氏主政期间呈现为王沈《魏书》这一成果。王沈党于司马氏,他主持的《魏书》于魏晋交代诸关节“多为时讳”,常为后人诟病。不过在书写献帝时代的部分,或仍继承了之前文、明时代曹魏王权的立场。《献帝传》很可能是曹魏国史修撰工作中的一环,至少应有密切关系。虽然这一书名的由来并不清楚,但其旨趣无疑与“献帝”二字在当时的政治意涵一致。曹魏国史的配方,曹魏国史的味道。

《献帝起居注》:献帝朝廷绝唱

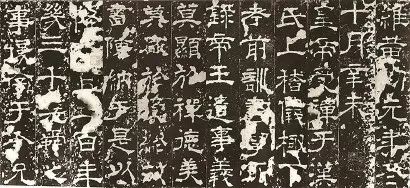

《受禅表碑》明初拓片(局部)

提起“献帝时代”,人们往往会联想到另外一个词——“建安时代”。这不仅是因为长达二十五年的建安时代(196-220)占据了献帝时代的大半,更是曹魏王权主导历史书写的结果。翻看《三国志·魏书》即可感知,建安元年(196)曹操迎献帝都许成为了时代秩序的转折点。此前的极致混乱衬托出此后政治秩序再建的不世殊勋,曹操的汉朝“功臣”身份借此确立,铺就一条通往曹氏代汉的禅让之路。

都许之前的献帝时代,的确充斥着种种不堪。从董卓入京强行废少立献,到火烧洛阳挟献帝西迁长安;从王允、吕布合谋诛董,到凉州将李傕、郭汜乱战关中,再到献帝历尽艰险的东归之路。这些国人因《三国演义》耳熟能详的情节当然不是向壁虚造。但对于亲历这一时代的政治精英来说,在凉州军阀的搅局之外,都许之前的献帝时代仍有不容轻易否定的积极一面。如诸葛亮《出师表》所谓“未尝不叹息痛恨于桓、灵也”,他们心中比较的主要对象,并非之后的建安,而是之前的东汉桓帝、灵帝时期。

如所周知,在东汉后期,清流士人与内廷宦官的冲突成为时代主题。前者所追求的,从仅仅反对“坏宦官”,逐步发展到从制度上彻底清除宦官这样的激进主张。虽然历经两次“党锢”,清流一方一败涂地,激进政治理念的影响力却不曾消退,以至于终将袁绍、曹操这样本出自宦官阵营的青年精英亦裹挟在内。当宦官势力在中平六年(189)八月的洛阳之变中被戏剧性的整体消灭之后,即使迎来了凉州军阀董卓主政的插曲,甫登历史舞台的士人精英仍对以新理念更新皇帝权力结构念兹在兹。这一更新进程与整个献帝时代相始终,并不因“建安”的出现而有所中断。或者毋宁说建安时代也构成了这一更大历史进程的一部分。在政治秩序转换的意义上,说“汉魏革命”始于献帝时代而非汉魏禅让,恐怕亦不为过。

幸运的是,正有这样一部作品,由献帝即位后的士人精英主导书写,并且在献帝朝廷与曹操合流后仍未断辍,一直坚持到了建安后期;汉魏禅代之后也未被曹魏国史完全覆盖,最终在中古史注、类书中留下若干残迹。这就是《献帝起居注》。

《献帝起居注》的书名颇有辨析价值。如前所述,青龙二年(234)三月刘协死后方被追谥为“孝献皇帝”。一部成于汉魏禅让之前的书,自然不可能以“献帝”为名。姚振宗《后汉艺文志》认为此书原名《今上起居注》,汉魏禅让后改称《汉帝起居注》,青龙二年刘协死后方改称《献帝起居注》,不失为一个合理的推测。

《隋书·经籍志》将《献帝起居注》列为中古“起居注”类作品之首,言其“皆近侍之臣所录”,以区别于汉代女史所主的宫内“起居注”。这一意见值得重视。《献帝起居注》叙事的起点是中平六年(189)八月的洛阳之变,比九月初一的献帝即位还要略早。正是在此之后,东汉皇帝身边的“近侍之臣”整体上由宦官换成了士人。新型“起居注”的创制,可能也是当时主导朝政的士人精英重构皇帝权力的一环。

《献帝起居注》全书早佚。从中古史注、类书所保留的断章残简来看,与前述有整体时代史之风的《献帝传》风格迥异。其书采用单纯的编年体体例,基本收敛于献帝时代皇帝权力展开的历史过程,予人以强烈的“本纪”感。献帝朝廷在制度建设方面的成绩在书中得到了重点记录。这不仅限于与曹操合流后的建安时代,也包括了都许之前乱世流离中的诸多举措。如献帝甫即位时“初置侍中、给事黄门侍郎,员各六人,出入禁中,近侍帷幄,省尚书事”,就是在洛阳宫中的宦官群体被消灭后重构内朝体制的重要内容。它并未刻意将献帝时代割裂为都许之前和都许之后两个阶段,反而在某种程度上凸显了献帝朝廷的历史连续性及其时代意义。显然,其书写者与曹魏王权保持了相当的距离。

姚振宗《后汉艺文志》云,“按《起居注》,惟天子得有此制。献帝自逊位之后,自不得再有《起居注》”,似乎暗示《献帝起居注》应终结于延康元年(220)的汉魏禅代。实际上并非如此。今天所见记事内容最晚的《献帝起居注》佚文,为我们提示了更为复杂的线索。

此佚文见于《续汉书·礼仪志》刘昭注所引:“建安二十二年二月壬申,诏书绝。立春宽缓诏书不复行。”这里所谓“建安二十二年二月壬申”,当为“建安二十一年”之讹。建安二十二年(217)二月甲午朔,当月并无壬申日。而二十一年(216)二月辛未朔,初二即为壬申。此时距离延康元年(220)十月的汉魏禅代尚有四年多。这段时间是汉魏禅代作为一个历史过程的最后阶段,中间还伴随着曹操的死亡和曹丕的继任,大事频率极为密集,照理说可书者甚多。然而今天所见《献帝起居注》佚文,确实看不到此后的内容。考虑到这条佚文以“诏书绝”三字起始,意味着此后许都的献帝朝廷不再能够以汉皇帝/天子的身份发布诏书,则《献帝起居注》很可能亦终止于此。

以“立春宽缓诏书不复行”作为献帝“诏书绝”的标志,有其深意在。依照《月令》古典在重要时令颁布诏书,显示皇帝作为“天子”在和合宇宙秩序时所发挥的神圣作用,是汉代皇帝的重要权力。《献帝起居注》既云“不复行”,说明此前的献帝仍当遵循这一惯例,每年“立春之日,下宽大书”,以显示天下正统所在。选择以此作为“诏书绝”的标志,意在剥夺汉皇帝和合宇宙秩序的功能。反过来说,这一功能当由魏公曹操来替代行使。同年二月廿四日,曹操在邺城“始春祠”,适在初二献帝“立春宽缓诏书不复行”之后。

此前的建安十八年(213),曹操为魏公,建魏国宗庙社稷,置侍中、尚书、六卿;十九年(214)正月,魏公始耕籍田;三月,使魏公位在诸侯王上,并置典刑的理曹掾属。此后的二十一年(216)三月,魏公又亲耕籍田;五月,进公爵为魏王;二十二年(217)四月,命魏王设天子旌旗;十月,命魏王冕十有二旒,以五官中郎将丕为魏太子。汉魏禅代作为一个整体规划的的王朝更替方案,在这几年中已经处于紧锣密鼓的步步为营状态。在曹操身份逐步“去臣化”的同时,汉皇帝的各种制度性权力也逐步被魏公/魏王所替代行使。建安二十一年二月壬申的“诏书绝”乃至《献帝起居注》的终止应也是其中的一环。毋庸赘言,其终结者,正是即将完成“去臣化”进程的曹氏一方。

- 原标题:徐冲:曹魏是如何让汉献帝为自己正名的? 本文仅代表作者个人观点。

- 责任编辑: 武守哲

-

朝鲜三池渊将向外国旅行者重新开放

2024-08-15 12:45 观出行 出行热点 -

79年前的今天,日本无条件投降!

2024-08-15 08:28 -

113岁新四军老战士施平逝世,系施一公院士祖父

2024-06-29 23:14 -

宁夏一村民驾驶铲车取土损毁宋代古城遗址被判刑

2024-05-25 08:28 考古 -

首次公开!侵华日军731部队再添新罪证

2024-05-04 10:51 日本战犯笔供 -

我国再添4处世界灌溉工程遗产

2023-11-04 19:11 申遗竞赛 -

河北滦平发现戚继光督建长城石碑,内容与史料记载高度吻合

2023-08-16 14:29 考古 -

日本宣布无条件投降78周年

2023-08-15 06:52 -

为什么梁启超不看好的社会主义,最后拯救了中国?

2023-03-20 08:04 -

甲午战争沉舰发现大口径炮弹,辟谣“炮弹掺沙”

2023-03-04 17:03 考古 -

为什么西方考古研究都爱去希腊搞发掘?

2023-02-23 08:46 -

中国历史上的“叶文洁”,比小说要让人头疼得多

2023-02-14 08:46 -

紫禁城两次破防,勤恳务实的嘉庆也救不了清朝?

2023-02-05 08:51 -

南京大屠杀幸存者周湘萍去世,享年94岁

2023-01-31 16:55 -

日本外交的这套“传统手艺”,让人想到鲁迅的一句话

2023-01-19 09:07 日本 -

秦始皇帝陵发布兵马俑一号坑第三次发掘成果

2023-01-12 16:15 考古 -

刘统教授逝世,著有《北上》《大审判》等

2022-12-22 07:17 -

他在人生的最后十年,如何践行“苟利国家生死以”?

2022-11-22 07:56 -

清代宫廷比明代更节俭?宫女的待遇是……

2022-10-31 08:15 -

清代选秀女就是选妃?其实皇帝更在意的是“防汉化”

2022-10-19 08:43

相关推荐 -

“显然特朗普先退一步,虽尴尬但有用” 评论 51

“显然特朗普先退一步,虽尴尬但有用” 评论 51 欧盟深吸一口气:这也太荒谬了 评论 198

欧盟深吸一口气:这也太荒谬了 评论 198 阵容庞大!关键时刻,拉美伙伴“力挺”中国 评论 91

阵容庞大!关键时刻,拉美伙伴“力挺”中国 评论 91 转头,特朗普就炮轰欧盟 评论 310

转头,特朗普就炮轰欧盟 评论 310 “中美会谈成果远超预期,是一个非常好的起点” 评论 262最新闻 Hot

“中美会谈成果远超预期,是一个非常好的起点” 评论 262最新闻 Hot

Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。

沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证:31220170001

网登网视备(沪)02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证:沪(2024)0000009

广播电视节目制作经营许可证:(沪)字第03952号

增值电信业务经营许可证:沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话:021-62376571

![]() 沪公网安备 31010502000027号

沪公网安备 31010502000027号

![]() 中国互联网举报中心

中国互联网举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

观察员

观察员